☎06-6631-0021(平日9:00~17:30)

IDSの概要

アメリカに特許出願をすると、情報開示義務が課せられます(米国特許規則§1.56(a))。

すなわち、アメリカの出願人およびその手続に関与する人(代理人を含む)は、特許発行までの間、その出願の特許性に関して重要な情報を、アメリカ特許庁に提出しなければなりません。

例えば、日本の拒絶理由通知で先行文献が引用された場合、その先行文献がまだアメリカの審査で挙げられていなかったならば、その先行文献を、アメリカ特許庁に提出する必要があります。

このときアメリカ特許庁に提出する書類が、IDS(情報開示陳述書)です。

IDSの提出義務に違反し、それが不公正行為に該当すると判断された場合、特許が成立しても、権利行使が認められなくなります(米国特許審査便覧§2016)。

ここで、不公正行為に該当するか否かの判断は、「重要性」と「欺く意図」の2つの基準にもとづいて行われます(CAFC大法廷判決「Therasense」事件)。

「重要性」の基準は、仮に、その情報を審査官が知っていたとしたら出願が特許されなかったのであれば、その情報は「重要である」というものです。

「欺く意図」の基準は、①その情報の存在を知っていたこと、②その情報が重要であることを知っていたこと、③その情報をアメリカ特許庁に開示しないという意図的な判断が行なわれたこと、がすべて証明されたときに、「欺く意図」があったとするものです。

IDSの難しさ

IDSの理屈はわかっても、IDSの実務は難しいです。

まず、IDSは、上記の「欺く意図」があったと認定されないように、画一的な基準にもとづいて提出することが望ましいです。

なぜなら、IDSを提出するときに、IDSで提出する情報の選択の仕方にばらつきがあると、ある情報をIDSで提出しなかったことが、その情報が重要であることを知った上でアメリカ特許庁に故意に開示しないという出願人の意図的な判断によるものであったとして、後日、相手方からの攻撃材料となるリスクがあるからです。

このような事態を防ぐため、どのような情報をIDSで提出するかについて、あらかじめ一定のルールを設定するとともに、それを文書化しておくことが重要となります。

ここで、IDSの提出ルールを設定するにあたり、(1)A文献をIDSで提出するかどうか、(2)非英語文献のIDSで何を提出するかなど、悩ましいポイントがいくつかあります。

このようなポイントに関し、弊所の考え方を紹介します。

(1)A文献をIDSで提出するかどうか

PCT出願の国際調査報告や、EP出願の拡張調査報告や、中国出願の検索報告などでは、先行文献が、X文献、Y文献、A文献といったカテゴリーに分類して列挙されます。

X文献は、それ単独で特許性を否定しうる文献であり、Y文献は、他の文献と組み合わせることで特許性を否定しうる文献であり、A文献は、技術的背景を示す文献です。

ここで、A文献を、IDSで提出するかどうかが問題となります(X文献とY文献は、当然IDSで提出します)。

A文献はIDSで提出不要である、とする立場もあります。

確かに、A文献は、特許性を否定する文献ではありませんので、IDSで提出不要であるという立場も理解することができます。

しかしながら、例えば、PCT出願の国際調査報告のA文献が、その後、各国の審査で、Y文献(他の文献と組み合わせることで特許性を否定しうる文献)として引用される場合があります。

この場合が問題となります。

なぜなら、PCT出願の国際調査報告でA文献として引用された文献が、その後、各国の審査でY文献として引用された場合、そのY文献(もとはA文献。以下「A→Y文献」といいます)をIDSで提出するためには、RCE(継続審査請求)を提出しなければならないおそれがあるからです。

以下説明します。

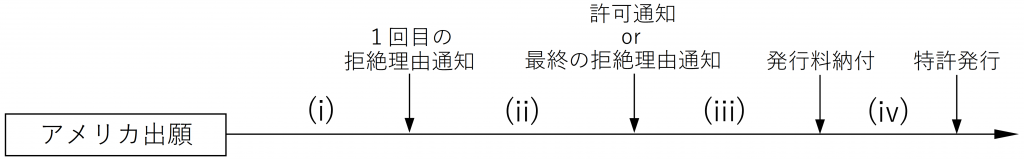

IDSを提出する時期は、下図の(i)~(iv)に分けることができます。

IDSを提出するに際しては、上図の提出時期(i)~(iv)に応じて、以下のものを併せて提出する必要があります。

(i)の時期:特になし(米国特許規則§1.97(b))

(ii)の時期:§1.97(e)の陳述書、または、§1.17(p)の手数料(同規則§1.97(c))

(iii)の時期:§1.97(e)の陳述書、および、§1.17(p)の手数料(同規則§1.97(d))

(iv)の時期:QPIDS(クイックパスIDS)

ここで、PCT出願の国際調査報告でA文献として引用された文献が、その後、各国の審査でY文献として引用された場合、A文献として引用された時点から3ヶ月以上経過していると、そのA→Y文献をIDSで提出するに際して、§1.97(e)の陳述書(IDSで提出する文献が、最初に外国で引用されてから3ヶ月が経過していないものであることを陳述するもの)を提出することができません。

そのため、(iii)の時期に、A→Y文献をIDSで提出するには、RCE(継続審査請求)を提出することが必要となります。

すなわち、特許発行を目前にしながら、わざわざRCEを提出して審査の再開を請求することになります。

しかも、RCEを提出するには、庁費用だけで最低1300ドルが必要です。

IDSのためだけにRCEを請求するのは避けたいところです。

(iv)の「QPIDS(クイックパスIDS)」は、発行料を納付した後の段階で、IDSを提出するために特別に認められた手続です。

QPIDSを申請するに際しては、§1.97(e)の陳述書、§1.17(p)の手数料、特許発行の取り下げ申請書、RCEをすべて提出する必要があります。

QPIDSを申請すると、いったん特許発行が取り下げられます。次に、審査官は、IDSで提出された文献を検討し、審査を再開する必要があるかどうかを判断します。そして、審査の再開が不要と判断したときは、特許が発行されます(この場合、RCE費用が返還されます)。一方、審査の再開が必要と判断したときは、審査再開通知が発行されます(この場合、RCE費用は返還されません)。

つまり、QPIDSは、RCEの費用(最低1300ドル)が無駄になるリスクを最小限にしながら、IDSを提出することができる手続です。

ここで、QPIDSを申請するには、§1.97(e)の陳述書が必要とされています。

そのため、(iv)の時期に、A→Y文献をIDSで提出しようとしますと、やはりQPIDSを申請することはできません。

結局、(iv)の時期に、A→Y文献をIDSで提出するには、特許発行の取り下げ申請書を提出した上で、RCEを提出することが必要となります。

IDSのためだけに、特許発行を取り下げて、RCEを請求するのは、何としても避けたいところです。

上記のように考えますと、A文献は、あらかじめIDSで提出しておいた方がよいということになります。

しかしながら、すべてのA文献をIDSで提出するとすれば、その分、IDSのチェック作業(過去のIDSで既にファミリー文献が提出されていないかどうかのチェック作業)に要する労力や、IDSで提出する文献の数が多くなり、コストがかかります。

そこで、なるべく手間とコストを抑えるため、すべてのA文献ではなく、比較的早い時期に引用されたA文献のみを提出するという方法が考えられます。

すなわち、早い時期にA文献として引用された文献は、その後、他国でY文献として引用される可能性が比較的高いといえます。

一方、遅い時期にA文献として引用された文献は、その後、他国でY文献として引用される可能性が比較的低いといえます。

そのように考えますと、PCT出願の国際調査報告で引用されたA文献は、IDSで提出する必要性が比較的高く、その後の各国の審査で引用されたA文献は、IDSで提出する必要性が比較的低いということになります。

このような考え方に基づいて、弊所では、PCT出願の国際調査報告のA文献は、IDSで提出するという運用を採用しています。

また、EP出願の拡張調査報告のA文献も、PCT出願の国際調査報告に準じ、IDSで提出するという運用を採用しています。

一方、各国の審査のA文献(中国の検索報告のA文献や、日本の特許査定で「参考特許文献」として挙げられた文献など)は、IDSでは提出しないという運用を採用しています。

(2)非英語文献のIDSで何を提出するか

非英語文献(例えば、日本語やドイツ語の文献)をIDSで提出するときは、以下のものを併せて提出する必要があります。

・関連性の簡単な説明(米国特許規則§1.98(3)(i))

・容易に入手できる場合は、文献の英訳(同規則§1.98(3)(ii))

1点目の「関連性の簡単な説明」は、例えば拒絶理由通知(非英語のときはその英訳)です。

この「関連性の簡単な説明」は、文献の完全な英訳を提出する場合は、提出不要とされています(米国特許審査便覧§609.4(a)III)。

また、対応する英語のファミリー文献を提出することでも「関連性の簡単な説明」の要求を満たすことができる(may)とされています。

2点目の「文献の英訳」としては、例えば、人の手による翻訳、文献の機械翻訳、対応する英語のファミリー文献、英語による要約などが挙げられます。

ここで、各国の審査で非英語の文献が引用されたときのIDSの対応として、例えば、以下の①②の対応が考えられます。

① 常に、各国の拒絶理由通知のみを提出する。「文献の英訳」は一切提出しない。

② 常に「文献の英訳」のみを提出する。各国の拒絶理由通知は一切提出しない。

しかしながら、①の対応も②の対応も、アメリカ特許庁に対して、重要な情報を非開示にしてしまうリスクがあります。

例えば、拒絶理由通知が非英語であり、かつ、その拒絶理由通知に引用された非英語の文献に対応するファミリー文献としてアメリカ公報が存在するときに、①の対応では、通常、拒絶理由通知の機械翻訳のみを提出し、アメリカ公報は提出しないことになります。

すなわち、非英語の文献に重要な情報が開示されているにもかかわらず、その情報を英語でわかりやすく伝えるアメリカ公報を提出せずに、非英語の拒絶理由通知の機械翻訳(一般にわかりにくい)のみを提出することになります。

ここで、仮に、出願人がそのアメリカ公報の存在を知っていたことを示す証拠が見つかった場合、出願人の意図的な判断により、重要な情報を非開示にしていたとして、後日、相手方からの攻撃材料となるリスクがあります。

また例えば、EP出願の拡張調査報告(英語)を受領し、かつ、その拡張調査報告に引用された非英語の文献に対応する英語のファミリー文献が存在しないときに、②の対応では、通常、非英語の文献の機械翻訳のみを提出し、EP出願の拡張調査報告は提出しないことになります。

すなわち、EP出願の拡張調査報告は、非英語(例えばドイツ語)の文献の開示内容について言及していることが多いですが、②の対応では、その拡張調査報告を提出せずに、非英語の文献の機械翻訳のみを提出することになります。

そして、EP出願の拡張調査報告が、非英語の文献の重要な情報を、英語でわかりやすく開示していた場合、出願人の意図的な判断により、重要な情報を非開示にしていたとして、後日、相手方からの攻撃材料となるリスクがあります。

このような考え方に基づいて、弊所では、非英語文献をIDSで提出する場合、以下の①~④のいずれかを併せて提出し、PCT出願の国際調査見解書の英訳(国際事務局が作成したもの)やEP出願の拡張調査報告(英語)やEP出願の拒絶理由通知(新たな文献を挙げるもの)を受領したときは、それも併せて提出するという運用を採用しています。

① 非英語の文献に対応するアメリカ公報

② ①が存在しない場合は、英語のファミリー文献(アメリカ公報以外)

③ ②が存在しない場合は、非英語の文献の機械翻訳

④ ③の機械翻訳を入手できないときは拒絶理由通知の機械翻訳

今回、IDSのルールを設定するにあたり悩ましいポイントとして、代表的なポイントを紹介しました(ほかにも、例えば、ファミリー文献を既に提出しているときに重ねて文献を提出するかどうかなど、悩ましいポイントは存在します)。

このように、IDSの実務は難しいです。

IDSの提出義務がなくなれば、ここまで悩む必要はないのですが・・・