☎06-6631-0021(平日9:00~17:30)

(1)新規性喪失の例外規定とは

発明について特許を受けるためには、その発明が新規性を有している必要があります(特許法第29条第1項)。発明の内容を公に発表したり、発明に係る製品を販売する前には、原則として特許出願を完了しておかなければなりません。

しかしながら、すでに新規性を喪失した発明であっても、一定の要件を満たせば例外的に新規性を失っていない状態として取扱うことで、発明者やその発明について特許を受ける権利を有する者を救済する新規性喪失の例外規定があります。

特許法第30条第1項及び第2項では、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失するに至った発明、及び、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明は、その該当するに至った日から一年以内に特許出願をした場合に、所定の要件で新規性を喪失した取り扱いをしない旨を規定しています。

また、新規性は、実用新案登録(実用新案法第3条第1項)や意匠登録(意匠法第3条第1項)の要件にもなっています。特許法における新規性喪失の例外規定の内容は、実用新案法で準用しており(実用新案法第11条)、また、意匠法にも同様の規定があります(意匠法第4条)。

従来は、新規性喪失の例外適用を受けることができる期間が、新規性を喪失するに至った日から6か月であったのに対し、平成30年6月9日に施行された改正特許法、改正意匠法では、新規性喪失の例外適用を受けることができる期間が1年に延長されました。

また、特許法では、平成24年4月1日に施行された改正特許法において、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」と規定されることで、適用の対象となる行為の範囲が拡大されるとともに、意匠法の規定との整合が図られた経緯があります。

(2)必要な手続き

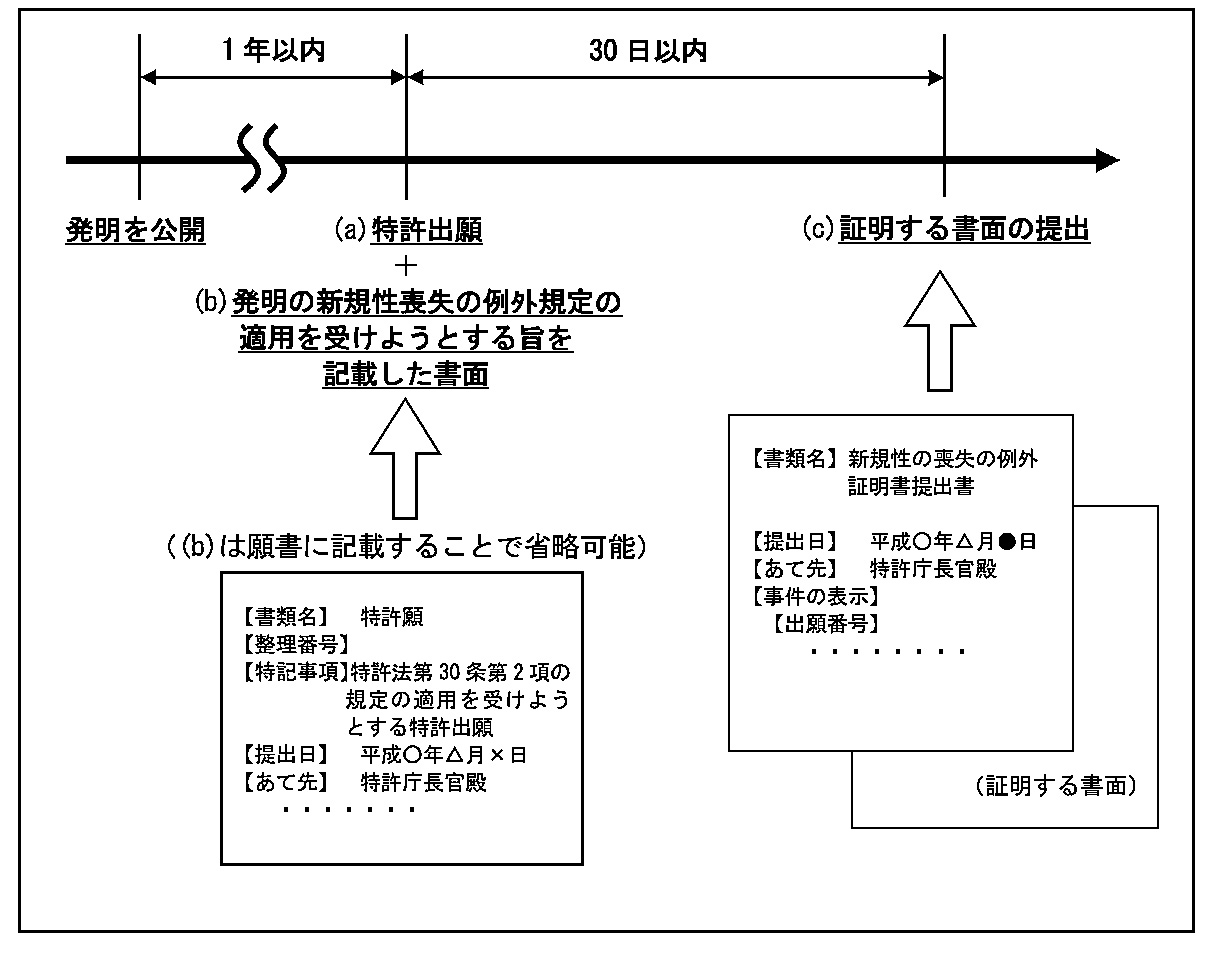

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をすること、出願と同時にその旨を記載した書面を提出すること、出願後所定期間内(出願から30日以内)に証明書を提出することが必要です。

(出典:特許庁ウェブサイト)

以下、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明(特許法第30条第2項)の手続きについて説明します。

その旨を記載した書面は、一般的には、願書に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載することで、その提出を省略することができます(特許法施行規則第27条の4)。

また、オンライン出願により手続きをする場合は、必ず願書にその旨を記載しなければなりません(特許法施行規則第12条)。

証明書は、新規性を喪失するに至った行為の態様、例えば、

等のそれぞれの態様に応じて、その公開の事実が客観的に理解でき、その公開の事実について一定の証明力があるものが求められます。

さらに、その証明書では、新規性を喪失した事実が、特許を受ける権利を有する者の行為に起因していることを、証明しなければなりません。

ここで、特許を受ける権利を有する者以外が行った公開の行為は、原則として特許法第30条第2項に規定する「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明」には該当しないので注意が必要です。ただし、この場合、公開者が、特許を受ける権利を有する者の意思に従って発明を公開した等の事情がある場合には、特許法第30条第2項の適用の対象になり得ます。

上記のようなことから、証明書では、具体的には、新規性を喪失するに至った時点での特許を受ける権利を有する者と、その特許を受ける権利を有する者と発明者との関係、公開者との関係を記載する必要があります。

仮に、複数の発明者のうちその一部の者が発表を行った場合には、発明者(特許を受ける権利を有する者)全員の同意の下に一部の者が代表して発表をした旨を、また、学会等で複数の発表者の中に発明者ではない単なる補助者が含まれているような場合には、発明者(特許を受ける権利を有する者)と発表者(公開者)との関係について説明する書面が、別途必要となる場合があります。また、以上の内容に相違ないことを証明するために、出願人の記名押印又は署名(サイン)が必要です。

なお、例えば、発明の内容に関して秘密保持契約があるにもかかわらず、その契約が履行されず(特許を受ける権利を有する者の意に反して)発明が公開された場合、その発明は、特許法第30条第2項に規定する「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明」には該当しません。

しかし、その発明は、特許法第30条第1項に規定する「特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失するに至った発明」に該当して、新規性喪失の例外規定の適用の対象になる場合があります。

証明書の内容を含む手続きの詳細については、特許庁のウェブサイトで、

「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」

「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A」

をご参照ください。

(3)証明書に関して注意すべき事項

従来の特許庁の審査の運用では、これらの証明書に記載した公開の事実に関する客観的証拠資料や第三者による証明書を、合わせて提出することが推奨されていました。

しかし、現在は、手続きの簡素化の観点から、審査時にはこれらの客観的証拠資料や第三者による証明書の提出が積極的には求められなくなりました。

【参考】特許庁「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」/運用変更については第5頁第1行目~第14行目参照。

しかしながら、仮に審査において、証明書の記載内容に疑義が生じた場合には、従来と同様に、証明書に記載した公開の事実に対する客観的証拠資料や第三者による証明書を、追加で提出しなければならない場合もあるかもしれません。

また、権利化後の特許異議の申立てや無効審判の場面においても、新規性の喪失の例外適用の是非が争われる事態になった場合は、同じく客観的証拠資料や第三者による証明書が事後的に必要となる場合もあると考えられます。

一般に、公開行為から時間が経過すると、人事異動や会社や組織の変遷、その他種々の社会情勢の変化によって、客観的証拠資料や第三者による証明書は入手しにくくなる場合が多いです。また、インターネット上の資料は、時間の経過とともにリンク切れとなり入手できなくなる場合があります。

このため、特許庁の審査の段階では特に求められていなくても、客観的証拠資料や第三者による証明書は、出願の際に出願人が手元に準備しておくことが望ましいと考えます。

客観的証拠資料や第三者による証明書として、例えば、以下のようなものが挙げられます(上記Q&A第11頁Q3-w参照)。

(4)出願前の複数回の公開行為について

ところで、発明の内容が複数回に亘って公開された場合に、証明書をどのようにするかがよく問題となります。

例えば、発明の内容を複数回に亘って論文に投稿した場合や、発明に係る製品を複数回に亘って広告に掲載した場合等が挙げられます。

現在の特許庁の運用では、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合には、原則として、それぞれの公開された発明について証明書を提出する必要があるとされています。

ただし、複数存在する発明のうち、証明書を提出する手続を行った発明の公開以降に公開された発明であって、以下の1.又は2.の条件を満たすものについては、証明書の提出を省略することができるとされています(上記「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」第13頁4.公開された発明が複数存在する場合/審査基準第III部第2章第5節の4.2参照)。

例えば、その一例ですが、権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合に、先に公開された発明(一回目の講演で公開された発明)について手続きを行っていれば、後に公開された発明(二回目以降の講演で公開された発明)については、証明書を省略できる態様に該当します。

また、出版社ウェブサイトに論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合においても、同様に証明書を省略できる態様に該当します。

また、権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を入手した第三者がウェブサイトにその商品を掲載した場合も、同様に証明書を省略できる態様に該当します。

このように、出願前に複数回の公開行為を行った場合は、証明書を作成するに際し、その複数回の公開行為が、上記のような密接に関連する公開行為であるかどうか、又は、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開されたものであるかどうか、を検討する必要があります。

なお、発明の内容が出願前に複数回に亘って公開された場合に、その一部の行為のみに証明書を提出したことで特許の有効性が争われた近年の裁判例として、「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ事件 大阪地方裁判所 平成28年(ワ)第298号 判決日平成29年4月20日」があります。

(5)その他注意すべき事項

以上のように、新規性喪失の例外規定の適用を受ければ、発明の内容が公開された後であっても、その行為によって新規性は否定されず、特許出願をすることができます。

しかしながら、新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたっては、以下の点についても注意が必要です。

1.については、新規性喪失の例外規定は出願日を遡及する規定ではありません。このため、発明が公開された後、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願を行うまでの間に、第三者が同じ発明の内容又はその発明の内容に改良を加えた発明を特許出願した場合には、この第三者の特許出願が引用されて自身の特許出願が拒絶されてしまう可能性があります。

また、第三者が特許出願を行った時点でその発明又は改良発明に特許性があれば、その第三者の特許出願が特許されてしまう可能性もあります。

また、公開された発明を見た第三者が、発明を盗用して先に特許出願(冒認出願)をする危険性も存在します。

このため、新規性喪失の例外規定はあくまで緊急的な手段と位置づけるべきであり、特許出願はできる限り発明を公開する前に行うことが望ましいところです。

2.については、諸外国の多くが新規性喪失の例外規定の適用を認めているところではありますが、国によってはその規定の範囲が大きく異なっています。

例えば、ヨーロッパではその適用範囲が非常に狭く、現在のところ、一部の国際博覧会への展示行為が所定の要件の下で新規性喪失の例外規定の適用対象として認められているにすぎません(2007年12月13日施行 欧州特許付与に関する条約 第55条)。

また、中国でも、一部の国際展示会での展示行為や一部の学術会議等での発表が、所定の要件の下で新規性喪失の例外規定の適用対象として認められているに過ぎません(2009年10月1日施行 専利法第24条)。

このため、日本出願において新規性喪失の例外規定の適用を受けることができたとしても、その日本出願を基礎に外国出願をする場合には、その外国出願では新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない場合が起こり得ます。

以上のようなことから、外国出願を予定している場合には、その基礎となる日本出願において、できる限り発明を公開する前に出願を行うことが望ましいところです。

なお、米国では、2013年3月16日施行の特許法により、新規性喪失の例外規定に関しては、有効出願日(優先権主張の基礎となる出願日)から過去1年以内の発明者の公開行為によっては特許を否定されない、という規定になっています(第102条)。

改正前の規定によれば、発明者の公開から1年以内に実際の米国への出願手続(又はPCT出願の場合は移行手続)を行う必要がありましたが、現在は、発明者による公開から1年以内に日本出願を行い、さらに1年以内に優先権主張をして米国出願(又はPCT出願)すれば、自身の公開行為によって特許が否定されることはない、とされています。

とはいえ、米国においても、できる限り発明を公開する前に米国出願(又は優先権主張を伴う場合はその基礎出願)を行うことが望ましいことは言うまでもありません。